Dejá un comentarioNací en Córdoba, y me crié, prácticamente, todo el secundario, Bellas Artes y todo en Buenos Aires. Rebotaba de barrio en barrio donde estaban los parientes, qué sé yo: Almagro, Palermo, Patricios, por todos lados, Bajo Flores… De aquellos años ¿no? Estoy hablando del 43, 44, 45, no había cancha de San Lorenzo, no había nada (…) Y bueno, de ahí estando ya comenzando pintura, [Raúl] González Tuñón me dijo «andá a verlo a Spilimbergo, que está de director en la Universidad Nacional de Tucumán, y a lo mejor te de algún tallercito, algo», y nos fuimos con un pintor que se había iniciado en la época esa [Domingo Onofrio], junto con [José Luis] Mangieri, que éramos muy amigos los tres, nos fuimos a Tucumán. Y ahí Spilimbergo se entusiasmó con los trabajos nuestros, que llevamos, con las líneas de Tuñón, y nos dijo «mire compañero», como decía, «acá tiene un lugarcito para pintar», que era el camarín de un teatro viejo de Tucumán –ahí en ese tiempo estaba Carlos Alonso, Ramiro Dávalos, Dávila, Susana Leonor Vasena, [Eugenio] Hirsch–, pero resulta que «va a tener que trabajar en algo», y en Tucumán no había trabajo, no teníamos trabajo. Entonces dijimos «no, no nos podemos quedar, nos vamos». Dice: «pero no se van a ir a Buenos Aires…». «Y sí, ¿adónde vamos a ir ya? De ahí venimos…» «No, yo les doy una cartita para Juan Carlos Dávalos, que los va a atender muy bien en Salta». Bue, nos dio unas líneas don Spili, llegamos a Salta y aterrizamos en los Dávalos. Y ahí nos enganchamos con toda la muchachada de [Manuel José] Castilla, [Gustavo «Cuchi»] Leguizamón, toda la barra de allá. Y estando en una de esas, ya también por salir de Salta, porque se terminaba la gasolina, Cantor, un médico, que estaba dando unos cursos de campo, junto con una serie de médicos, era psiquiatra, en Campo Quijano, me dice «no, no te vayás a Buenos Aires de nuevo, yo te doy unas líneas para una maestra amiga que es de Jujuy, y de paso conocés Jujuy». Y vine, me presenté a la maestra amiga, nos presentamos, y la maestra amiga nos consiguió un puestito de reemplazo en Huachichocana. Huachichocana queda de Purmamarca adentro, donde empieza ahora la cuesta de Lipán, justamente ahí está Huachichocana. Y de Huachichocana nos veníamos, parábamos, en la pensión Villa Valentina, de Purmamarca. Ahí conocimos a un amigo Vilte, pero no me acuerdo ya el nombre de Vilte, que nos enganchó con Pantoja, que venía de ahí, porque venían todos grabadores y pintores y dibujantes en la época de vacaciones con Spilimbergo justamente a trabajar ahí. Y de ahí entonces Pantoja me dice «mirá, yo tengo un reemplazo en Tilcara». Y bueno, me fui a Tilcara. Y en Tilcara estuve cinco años, como maestro de grado. Y un día me mandaron a llamar –no sé de dónde sabían que yo estaba por ahí o qué hacía o qué era capaz de hacer y de no hacer–, me mandaron a llamar del Colegio Nacional de acá, el rector, a la biblioteca. Ahí empecé en la biblioteca, y previamente, justamente coincidió en esa época, que empezamos a hacer Tarja, la revista. Así que ya se hizo un grupo grande, Calvetti, Fidalgo, Busignani, Pantoja, y bueno, te Tarja yo empecé a trabajar en la imprenta, que conocí artes gráficas, conocí bastante, y justamente con Pellegrini, el pintor, que era un gran dibujante, y era uno de los primeros artistas que tuvo Walter Thompson, la agencia de publicidad de Buenos Aires, bien categorizada, entonces empezamos a trabajar ahí, en la imprenta. Así que de la imprenta pasé al diario, también, y bueno, del diario seguí caminando, por la universidad, y ahora estoy acá.

Mes: abril 2021

El peso de la literatura: un viejo juglar, cronista del más allá, llega y dice lo que ha pasado en la batalla.

Los instrumentos del decir: detritus, mugre, silencios, ruido.

–Hace poco tiempo estoy asumiendo que la literatura es lo que me interesa de la canción. Por eso, cuando produzco un disco me la paso desagregando, sacando arreglos, coros, me quedo con una síntesis mínima, donde la punta sigue siendo lo que digo y cómo lo digo. Si no digo nada y si no lo digo como siento tiene que sonar, no tengo nada. Y eso me hace pensar en el peso de la literatura. Como lo entendían aquellos viejos juglares o trovadores, que iban y decían lo que había pasado en la batalla. Una especie de cronista del más allá. Mis discos son urgentes y son discos, nada más. Yo hago eso, celebro los discos súper arreglados y exquisitos. Pero mis intenciones son otras. La belleza canónica espanta lo que quiero decir. Entonces necesito detritus, mugre, silencios, ruido.Dejá un comentario

Hubo que inventar un paisaje, aunque quedó la costumbre de pensar que todo puede ser inventado, a contrapelo de los hechos, y no en el arte sino allí donde el arte se destruye. Se inventa felicidad donde solo hay amargura, un sol donde solo hay derrumbes, una foto dichosa para ocultar las casas bajo el agua. Lo que ocurre nunca sucede.

Hasta que nos sucede, con solo levantar la vista.

Solo hay un paisaje, y es el horizonte. Vivamos con eso.

Horacio Fiebelkorn, Cerrá cuando te vayas (Club Hem, 2016)

Que el poema no nace, es hecho. Opera atque artificia, producto del escribir y del arte. En ese acto, vagamente recordar cómo alguna vez el distingo entre artista y artesano no existió. Quizás tal hace sea ilusorio, jactancia; lo literario atribuyéndose la creación de algo, poema, cuando lo que en realidad ocurre es que el poema “sucede”. No pasaría nuestro trabajo de ser más que una tenaz invocación: tocar tambores para que llueva.

Alberto Girri, en “El motivo es el poema”, 1989/1990 (1990)

Girri no se propone reemplazar la realidad cotidiana por otra hecha de consorcios insólitos y relaciones nuevas […] su elección consiste en no escamotear el mundo mediante un embellecimiento enmascarador ni en reemplazarlo por las imágenes de la poesía. Desde el comienzo se resigna a la misión de denunciar un mundo hecho de contrarios, tenazmente inconciliables, y un lenguaje que siente enviciado por los residuos de tantos intentos de reconciliación frustrados”.

Enrique Pezzoni, prólogo a Antología temática, de Alberto Girri (Sudamericana, 1969) (citado por Horacio Castillo)

2 ComentariosEsa lectura fue de entrada una pesadilla, porque leía a Carroll siguiendo a Leónidas y rebotando en Joyce y siguiendo a Leónidas otra vez y así. Eso hacen los escritores como Leónidas: nos inventan un paisaje desconocido. La lectura de la Alicia de Carroll pasada por Joyce y por Leónidas es una pesadilla particular de libro endemoniado en que manda el sonido. La Alicia que leía siguiendo a Leónidas no era sólo un escándalo lógico o filosófico como lo fue por ejemplo para Borges o para Deleuze, sino un escándalo de la pesadilla del lenguaje. Y en esa pesadilla Cronos va ahí en su linealidad inexorable como el tic tac del reloj pero de pronto: siempre será de pronto como una Alicia sigue al conejo. Arde, arde, es un de pronto, es un giro, una voltereta, un “bailemos Gitona” enloqueciendo a Dios. Son los poetas que más tiempo arriman los poetas del instante, se llevan todo con ellos ahí al instante, se llevan la pesadilla histórica arrastrada en una palabra como descolocado o en una vocal de la carroña que quedó pegada al esqueleto.

Un escritor hace eso, hace: no dice, hace eso de inventar un paisaje, y Leónidas me inventó otra Alicia aún antes de leer su Alicia y esa Alicia de Carroll ya era la de Leónidas. Y a esa invención la llamé Esto no es una conversación.

Milita Molina, “Leónidas Lamborghini: Siguiendo al conejo”

Un lápiz

Por diez centavos lo compré en la esquina

y vendiómelo un ángel desgarbado;

cuando a sacarle punta lo ponía

lo vi como un cañón pequeño y fuerte.

Saltó la mina que estallaba ideas

y otra vez despuntólo el ángel triste.

Salí con él y un rostro de alto bronce

lo arrió de mi memoria. Distraída

lo eché en el bolso entre pañuelos, cartas,

resecas flores, tubos colorantes,

billetes, papeletas y turrones.

Iba hacia no sé dónde y con violencia

me alzó cualquier vehículo, y golpeando

iba mi bolso con su bomba adentro.

[Alfonsina Storni, Mascarilla y trébol: círculos imantados (1938)]

Dejá un comentarioDejá un comentarioLa literatura tiene que ver con la ideología sólo en lo general, jamás en sus instrumentaciones parciales. La narrativa y la poesía tienen una esencia única: el ritmo de una lengua. Eso es lo único que cuenta: tener voz propia. El fenómeno que nutre a la literatura es la resonancia, no la comunicación, como pretenden casi todos los críticos. Sé que me dirijo a un lector difícil. No hay muchos así, que simpaticen por resonancia. Se trata necesariamente de un lector entrenado… Pero presiento que habrá una reacción que revierta la tendencia actual, que pretende sólo entretener y confirmar esquemas. La verdadera escritura es un estado permanente de pregunta. Me asusta la presión de cierto tipo de lectores, producto de esta misma tendencia: sólo quieren lo que no los contradice en nada…

“Néstor Sánchez: Para ser lumpen hay que tener conducta”. Conversación con José Salinas (Cerdos & Peces nº 12, Mayo de 1987; disponible acá)

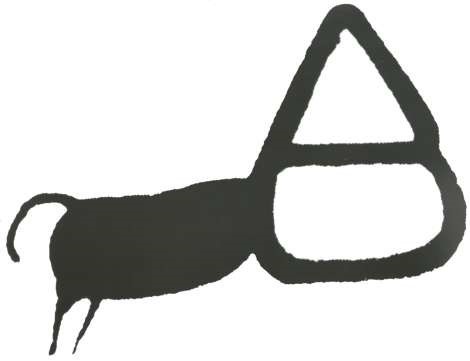

“Toro embistiendo una gigantesca B rúnica” (Jorge Santiago Perednik): vestigio comechingón, disrupción originaria, ensayo pictogramático de literatura ágrafa. ¿Puede ser el Btoro un punto (ciego) de comienzo de la literatura argentina?

Dejá un comentario