Dejá un comentarioLectores y lectoras:

Un mi amigo, Emilio Quevedo, que ya no existe, decía: «París ó el Paraguay».

Elegid!

Yo, siento cantar los gallos.

Voime á dormir.

El electron de los helenos,—es quizá el cañuto de un Tembecuá.Lucio V. Mansilla, “Tembecuá”, en Causeries del Jueves, III, p. 130 (Juan A. Alsina, 1889)

Literatura argentina Posteos

Leídos

Impresiones de un año ingrávido / Errantia

Principio activo

Subterráneo

Arcilla expansiva

La cueva de Anvers

Kimbombo

El punto olivina y los cordones de zapatos

Crinfil

Macrauquenia

Escuela

Poema manual

Por leer

La plancha de altibajos

Por conseguir

Locus Lusi

Conur et Sidereus

(Castelli, provincia de Buenos Aires, 1964)

Anotaciones y otros poemas (poesía) (Libros de Tierra Firme, 1993)

Repertorio (poesía) (Libros de Tierra Firme, 1998)

Phylum vulgata (poesía) (Siesta, 1999)

Errantia (novela) (edición de autor, 2000)

El Sacatrapos (poesía) (Siesta, 2001)

Oso no hay nieve acá (poesía) (Siesta, 2004)

El retama (relato) (Eloísa Cartonera, 2004)

La plancha de altibajos (novela) (Paradiso, 2006)

Principio activo (nouvelle) (Paradiso, 2007)

La vaca roja (poesía) (Vox, 2012)

Impresiones de un año ingrávido (pareado novelístico, incluye el relato que da título al volumen y la novela Errantia) (Garrincha Club, 2014)

150 gramos (poesía, selección de libros anteriores + poemas inéditos) (Zindo & Gafuri, 2014)

La cueva de Anvers (novela) (añosluz, 2015)

La reconquista vómer band (poesía) (Zindo & Gafuri, 2015)

Arcilla expansiva (novela) (Club Hem, 2018)

Macrauquenia (novela) (modesto rimba, 2019)

El punto olivina y los cordones de zapatos (novela) (añosluz, 2020)

Crinfil (novela) (modesto rimba, 2022)

No te preocupes si está oscuro (tríptico narrativo, incluye Kimbombo, Crinfil y Macrauquenia) (Paradiso, 2022)

Subterráneo (pareado narrativo-poemático) (Paradiso, 2023)

Locus Lusi (novela) (Paradiso, 2023)

Escuela (novela) (Paradiso, 2024)

Poema manual (nouvelle) (Paradiso, 2004)

Conur et Sidereus (novela) (Paradiso, 2025)

Entrevista sobre poesía, por Augusto Munaro: https://revistacolofon.com.ar/eguias-band/

Reseña de Errantia, por Santiago Llach: https://www.pagina12.com.ar/2001/suple/Libros/01-10/01-10-28/nota5.htm

Entrada en el blog La infancia del procedimiento (con miniautobiografía): https://lainfanciadelprocedimiento.blogspot.com/2006/10/carlos-martn-egua.html

Dejá un comentarioLeídos

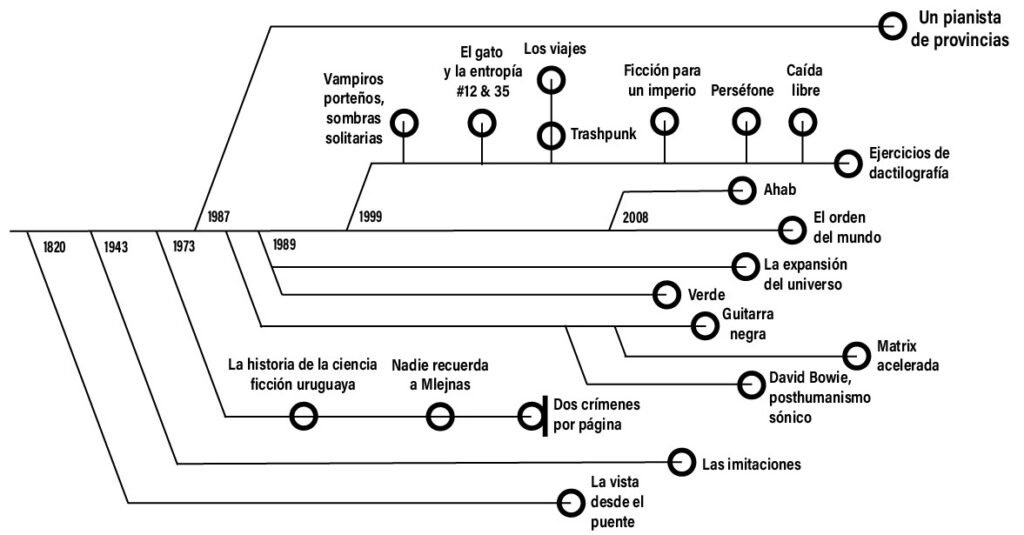

Un pianista de provincias

Trashpunk

Árboles en la noche (7 “Me habían dicho que lo identificaríamos por su acento”) / Continuidad de los gatos / Fase 7

Nadie recuerda Mljenas

El día de la ballena / Los sueños de la carne / La luz sobre los cerros / Sobre la arena, bajo la piel

Vampiros porteños, sombras solitarias

La anomalía 17

Los acontecimientos

La expansión del universo

Verde

Los viajes

Por leer

Ficción para un imperio

Árboles en la noche (5) / Fractura / Los otros libros [en El día de la ballena]

Árboles en la noche (1) (2) (3) (4) (7 “Supe después que se llamaba Federico”) (8) (11)

All tomorrows parties

El otro festival

Krautrock

La historia de la ciencia ficción uruguaya

Por escuchar

Las imitaciones

Por conseguir

Somalía

El orden del mundo

Perséfone

El gato y la entropía #12 & 35

Dos crímenes por página

La vista desde el puente

Ahab

Ejercicios de dactilografía

Caída libre

Guitarra negra

Matrix acelerada

David Bowie, posthumanismo sónico

Dejá un comentario

Ante todo, no me siento cómodo pensando en términos de lo “nuevo”, e incluso lo que “hago de otro modo” –y después voy a hablarte de este particular– me resulta imposible no percibirlo en términos de continuidad o incluso “continuismo”. Pero si moduláramos la pregunta hacia compartimentos más discretos creo que lo que intento hacer, mi proyecto, digamos […] es bastante singular en el contexto de la literatura uruguaya de mi generación y las inmediatamente anteriores; del mismo modo, cierto lugar –que para mí no es ajeno a lo que entiendo como “ciencia ficción”– de indeterminación genérica y negación del naturalismo costumbrista/minimalista que parece predominar en la literatura rioplatense del siglo XXI, podría aportar a la construcción como “distinto” o “singular” de mi proyecto en un contexto argentino-uruguayo (de hecho, para mí la literatura uruguaya no puede ser otra cosa que un barrio de la argentina).

Dejá un comentarioBastante de Las imitaciones tiene que ver con un asombro o pasmo en relación con todo lo que se habla en un momento dado. Es decir: en mi ciudad ahora debe haber –deben estar sucediéndose– miles de conversaciones: información que se intercambia, palabras más y menos infrecuentes que emergen, etc. Se me ocurrió, entonces, que en ese intercambio permanente podría haber algo así como otro nivel, en el sentido en que, por ejemplo, uno puede distinguir niveles en una computadora: el del código binario fundamental, el del lenguaje de máquina, el del sistema operativo, etc. En cuanto a las conversaciones habría un nivel básico material –el del aire implicado, los sistemas respiratorios y fonadores de los hablantes, etc–, uno que hace al “procesamiento” de las palabras en el cerebro de esos hablantes (y que, en última instancia, es tan material como el anterior, pues remite a impulsos eléctricos en neuronas), y después uno –digamos “simbólico”– que hace al tema de las conversaciones; entre esos niveles opera el código de la lengua, en el caso de mi ciudad el castellano, y sus sub-códigos de clase social, de franjas etarias, de grupos culturales o pequeñas comunidades de interpretación. Y me pregunté si no habría un nivel por encima, entonces; el de una mente colectiva, digamos. Así como nuestro “yo” o nuestra “consciencia” también puede pensarse en términos de niveles (el más básico o substrato una vez más el de la actividad eléctrica en las neuronas), me pareció que pensar la manera en que nosotros en tanto individuos podríamos ser, desde el punto de vista de otro nivel, algo así como lo que son las neuronas para nuestra mente (es decir: somos una colonia de células, es decir una multitud de cosas, pero nuestra consciencia se mueve en el nivel en que somos más bien una cosa sola, nosotros) o las abejas individuales al panal entendido como entidad colectiva. ¿No habría algo así como una “mente colectiva” de la humanidad? Por supuesto que no pretendo hacer ciencia de esto sino solamente especular –a la manera de la ciencia ficción, digamos–, o sea urdir una ficción más, y me gustó la idea de pensar que ese lenguaje permanente, esas conversaciones que suceden todo el tiempo, no sólo son decodificables en los términos del lenguaje o código que manejan sus interlocutores sino que, en una perspectiva más amplia, se interrelacionan en otra transferencia o circulación de información, una que hace a esa suerte de mente colectiva. Quizá, entonces, el español del Río de la Plata sea una entidad colectiva, una mente-colmena. Y el portugués otra, o el español andino o el de México. Por supuesto que las fronteras entre esas entidades son difusas, pero ¿hasta qué punto dos individuos cualesquiera están efectivamente diferenciados? Supongo que en el fondo somos más parecidos de lo que nos han enseñado a creer: menos singulares que lo que la literatura (y no en vano Bloom hablaba de Shakespeare y “la invención de lo humano”) ha servido para hacernos dar por cierto: que somos individuos, que tenemos un alma singular, que somos únicos y por tanto preciosos, etc. Quizá, en última instancia, la biósfera completa –en la que operan todo tipo de lenguajes: plantas que emiten sustancias químicas para atraer insectos que se coman sus parásitos, animales que liberan feromonas, equilibrios de salinidad en los océanos, concentraciones de CO2 reguladas en algo así como una homeostasis global, etc.– pueda ser pensada, justamente, como una mente colectiva, y esa mente necesita algo así como un lenguaje para operar, para contarse el cuento de sí misma.

Dejá un comentarioSegún contaba Marcelo T. Kashoga, esos indios eran gente muy amable y –contra lo que se piensa– de un refinamiento rayano en la delicada etiqueta del siglo XVIII. Pero más que por todo esto, que ponía al joven en un estado de ensoñación –y tanto Cintia como Cristina Boro se vieron inmersas en la estancia envolviente del relato–, más que por tan exquisita amabilidad, Marcelo T. se sumía en el encantamiento cuando recordaba las revelaciones recibidas de los indios. Describió entonces, para los oídos azorados de ambas mujeres, una escena que había constituido la suma de lo que aprendió entre ellos.

En esa escena, él estaba sentado junto al fuego con un anciano mapuche. Caía la tarde y del fogón se desprendía un olor a café, mezclado con ciertas especias que las tres nietas del viejo recolectaban en el solsticio de marzo y preparaban durante todo el invierno. Ahora, esas mismas tres doncellas se encargaban de llenar una y otra vez las tazas del viejo y del muchacho, que bebían apacibles, mientras contemplaban los colores de unas sierras bajas, rodeadas al pie por una extensa franja de araucarias. El silencio era tal, contaba Marcelo T., que casi resultaba perceptible el rumor acuoso de la savia en el pasto y que se distinguía –apenas se hacía un esfuerzo– del lejano murmullo de los humores más espesos de las araucarias, o bien podía escucharse el contrapunto del viento que siseaba entre las aguzadas hojas y la brisa suave proveniente de las pestañas de las nietas, que bajaban los ojos con pudor toda vez que, por casualidad, la vista del joven se cruzaba con la de ellas. Hasta que, finalmente, Marcelo T. le comunicó esas sensaciones al anciano.

—El que puede oír, tal vez, algún día, pueda ver —repuso misteriosamente el mapuche.

El joven asintió, atrapado a medias por el secreto que emanaba de esas palabras, pero pansando, también, que había en ellas cháchara de viejo. Es que —les explicó Marcelo T. a Cintia y a Cristina Boro— no se trataba de un anciano sabio ni de nada por el estilo. Como todos los viejos, chocheaba, refunfuñaba, era infantil y se olvidaba de las cosas. A tal punto era así que, a veces, las nietas le perdían el respeto, como cuando lo arrastraron de las piernas hasta un arroyo, porque el muy sucio llevaba cuatro días sin asearse; o como cuando lo echaron a coscorrones del morral de golosinas que le aumentaban el azúcar en sangre y le comían los dientes.

Al cabo de un rato, el viejo volvió a salir del sopor contemplativo. Levantó una mano y señaló las sierras.

Marcelo T. acompañó su relato, levantando también la mano, y las dos mujeres siguieron el gesto inútilmente, hasta encontrarse con un almanaque que rompió por un momento el encanto de la fábula. En la cocina, apenas se oía el zumbido de la heladera que parecía subrayar las palabras del joven.

—Esas sierras… ¿ve esas sierras? —preguntó el viejo.

Marcelo T. dijo que, naturalmente, las veía. Notó además que las tres nietas daban un respingo; a la más joven se le volcó media jarra de café; la mayor de las doncellas le susurró a la más hermosa, ocultando su boca con una trenza negra: “Ahora va a hablar de más”.

—Pero no son sierras, en realidad —agregó el viejo.

El muchacho permaneció mudo, intentando decifrar un sentido oculto en lo que había oído. Especulaba con que su falta de respuesta estimulara al mapuche para continuar. Las doncellas intercambiaron mensajes de alerta con los ojos, en tanto que las dos mujeres, en la cocina, traspuesto ya el umbral de la ficción, esperaban con Marcelo T. la respuesta del anciano.

—No eran sierras, en realidad —repitió el joven, penetrando a sus oyentes con una mirada que buscaba indagar en Cintia y en Cristina hasta dónde calaba su relato. Y antes de que alguna de las dos pudiera sacudirse del anzuelo con la brusca interferencia de la pregunta que tensaba el aire, Marcelo T. hizo lo que no había hecho antes con el viejo: la formuló él.

—¿Pero qué eran, entonces, esas sierras? ¿Eh?

—Son castillos… castillos que usted no puede ver —llegó desde los ecos de aquel valle patagónico hasta la cocina de Cintia la aclaración mapuche.

Tan pronto como el viejo hubo dicho esto, la mejor doncella desnudó como al azar un pezón oscuro cerca de la boca del joven, procurando distraerlo —y Cintia y Cristina debían disculpar tanto el realismo del relato como la realidad pagana de los hechos—, mientras otra comenzaba a tironear de las crenchas de su abuelo con el pretexto de que una peligrosa araña había comenzado a confundir su nido de hebras blancas con el cabello venerable y la tercera reclamaba auxilio ante no se entendía bien qué peligro.

Marcelo T., que no había perdido la calma, cubrió delicadamente el seno, peinó los cabellos del anciano y tranquilizó a la tercera. Acto continuo, pidió que se dejara hablar al viejo. Sacó un frasco de ginebra que brilló en la noche y puso más brillo todavía en los ojos de los cinco contertulios.

—Son castillos. Eso es todo —repitió el anciano. Las jóvenes doncellas ahora permanecían mudas; de una canastilla empezaron a retirar las vituallas que serían la cena.

—¿Pero es que se trataba, entonces, solo de hermosas cuevas que, en el habitual convivio con la naturaleza, se le imponían al indio como castillos majestuosos, donde la estalactita es un busto del tiempo y las extrañas fosforescencias minerales constituyen brocados laminados de oro? ¿Era solo eso? —atronó la voz narradora de Marcelo T.—, ¿era apenas la imaginación de un indio pobre que equipara, quizá con resentimiento, la riqueza natural que lo rodea a la riqueza poderosa del europeo? ¿Era solo eso?

Y Cintia pero con mayor énfasis Cristina Boro negaron con la cabeza, atónitas.

—No. Claro que no —respondió el anciano—. Allí, donde usted ve un pico, hay en realidad verdaderas almenas. Si el blanco insiste en que somos salvajes, solo puede ver montañas en nuestra arquitectura. Pero alguna vez se darán cuenta. Y no sé si nos conviene.

Marcelo T. Kashoga calló unos instantes y alzó la mirada hacia el cielorraso. Su nariz de pájaro parecía buscar en aquellas alturas las migajas sobrantes de su historia. En tanto, la señora Boro apreció ese silencio como una secuencia más de la narración.

—Los indios, acostumbrados a las lejanías, construyen de lejos —comentó el muchacho por fin, con un brillo evocativo en los ojos; parecía olvidado de su auditorio; la frase rebosaba de un extravagante hermetismo—. Para entender esas cosas —añadió, volviendo a tomar en cuenta a las dos mujeres—, es necesario ver como ellos ven.

Era ya evidente que el relato se perdía en estribaciones vacuas, pero el joven agregaba a los últimos coletazos la gradación debida para hacer más suave el regreso a la cocina. Movía la cabeza lentamente, a uno y otro cosatado, como si lamentara algo muy íntimo, al tiempo que su mirada iba descendiendo hacia el piso. Cintia sabía muy bien que esa era la forma con que su hijo distraía al auditorio para que el final no fuera tan brusco y permitía así que las resonancias de sus historias se fueran diluyendo en el punto de fuga conformado por su persona.

—Eso es todo —concluyó entonces.

Hugo R. Correa Luna, “Papel dorado”, en Pequeños animalitos (Dábale Arroz Ediciones, 2022).

Sé hacer —en todo caso— lo que imagino que los neobarrocos hicieron: negarme a ser neobarroco, tal vez porque en esa negación está el origen de su sentido. Niego y resto y desagrego en exceso para no soportar el rastro del vacío que nos horroriza. Porque cabría preguntarse por el origen micropolítico neobarroco latinoamericano, que no fue otra cosa más que la opresión, la censura, la inquisición, la dictadura militar: fuerzas de origen, pasajes entre lo que los brasileños llaman lixo (pobreza) y luxo (lujo); para no señalar tan sólo su proliferación en la sexualidad o en las andanzas marginales como lo hizo y lo logró Néstor Perlongher.

La poesía es ese proyecto del que nadie habla, como dijo Ashbery, porque nadie lo volvió asequible, nadie lo alcanzó y eso es neobarroco: esa distancia, esa querella tácita, esa guerrilla cifrada contra el otro cuchicheo de las Parcas. Aunque en ese proyecto esté tantas veces incluido uno mismo —a despecho de sus sentimientos si no de lo sentimental, que uno siempre detesta en la realidad pero colma de emoción en cada sílaba, en cada melodía barata. Supongo que debo decirles que todos estos años, en mi caso ya más de un lustro, no he hecho otra cosa que serle fiel a la incompletud y eso es acaso mi propio neobarroco estilo: intenté el fragmento, que no es sino el anagrama de mi propio nombre (rotura): no pertenezco al detalle, al corte, al di taglio etimológico sino a lo fractal, a aquello que por estar separado no se puede conectar con su entero.

Pero el neobarroco no fue un movimiento, fue una nominación. No se fundó. En eso radica su felicidad. No hubo gente trabajando en torno a la piedra o perla irregular llamado “berrueco”. Hubo más bien una dispersión fugaz, una impronta que resiste aún toda la fijeza.

Y al poco tiempo, y casi sobre su muerte, a Perlongher se le ocurre –y ahí hubo un tour-de-fórceps, como dijo Julián Ríos– la palabra neobarroso. Se produjo una invención, cantó otra partera: hubo una nueva nominación para neobarroco. Y aunque hay una justificación rioplatense del nombre, por el barro del fondo del río, también hay un efecto de superfluo, de contratapa o tapa en contra, como decía Osvaldo Lamborghini: algo no quería fijarse, ni legalizarse, ni territorializarse. En eso, insisto, está la felicidad o verdad entre comillas del neobarroco, en esa impermanencia que todavía resiste. En esa especie de non-sense.

El neobarroco es un movimiento de categorizaciones, muy amplio, y muy puntual al mismo tiempo. Es una actitud de época. Nadie lo definió mejor que Omar Calabrese, como categorización que excita el orden del sistema con fluctuaciones y turbulencias. Así Omar señala el poder del neobarroco como algo que no se adecua a las definiciones contrapuestas de clásico versus barroco, por ejemplo, sino que va más allá porque rechaza las ideas de un desarrollo o de un progreso, y también las de corsi y ricorsi históricos. Valerio Magrelli, en su prólogo a la versión en español de su libro Ora serrata retinae escribe: “…una cosa de la que estoy convencido es la visión no históricamente progresiva de la poesía (…), ese sentido casi progresivo de telenovela, por el cual se combatía contra un tipo de literatura clásica que, se suponía, empleaba instrumentos y estructuras canónicas, y, según este esquema, la Vanguardia colocaba las primeras mechas y hacía explotar las minas, encendía las hogueras y todo se desplomaba ante la victoria de la disociación lingüística.”

Ahora bien, el neobarroco siempre estuvo fuera de esa idea de progreso o mutación. Por lo tanto, me parecía inconcebible que el “Diario de Poesía” en su momento intentara generar una polémica oponiendo objetivismo a neobarroco. Me parecía que se extremaba la creencia en el carácter progresivo de los estilos y los géneros hasta imaginar que el neobarroco abarcaba de algún modo al objetivismo, en todo caso, en su fluidez expansiva. Muchos “objetivistas”, sin embargo, me confesaron sentirse neobarrocos: el neobarroco como el peronismo es un sentimiento.

Arturo Carrera, “Todo sobre el neobarroco”, en Misterio ritmo (Espacio Hudson, 2021)

Dejá un comentarioDejá un comentarioSi yo fuese un escritor libre, digamos del siglo XVI, Montaigne por ejemplo, o Dios quisiera, Shakespeare, para no hablar del español que por respeto ni me animo a nombrar, ahora podría permitirme una reflexión, altanera, melancólica y conmovedora, y el sentido de esa reflexión –no la poesía, ya que a principios del tercer milenio los escritores no somos libres– sería algo así:

¡Oh, paradójica, cruel y cómica condición humana! ¡Cuántos hombres habrán muerto en el momento de tender la mano hacia lo que más anhelaron en su vida! ¡Y cuántos más han vivido los momentos esenciales de sus vidas con un acorde exterior que convirtió el placer en vergüenza o congoja o martirio, y el dolor en opereta, risotada de desprecio o asco!

Enrique Butti, El novio (El Cuenco de Plata, 2007, p. 228)

Dejá un comentarioPero lo que quería contar era que yo trataba de achicar el tedio de aquellos viajes trazándome puntos de arribo próximos. Dividía tiempo por espacio fijándome en los espejismos de la ruta. Miraba a lo lejos, a los brillos lejanos, mojones como oasis, charcos de luz sobre el asfalto, y rogaba silenciosamente: “Ojalá ya estuviéramos ahí”. Claro que a medida que el Peugeot 403 avanzaba, pese a todo, esos charcos brillantes se iban “corriendo”, de manera que el espacio infinitamente divisible de mi aburrimiento no se aliviaba con la llegada a ese punto de alivio parcial, porque nunca se llegaba. Cuando finalmente entrábamos a la ciudad balnearia, nuestro Peugeot 403 no había “pisado” el resplandor.

Así, aunque en general la estructura de una novela y su plan no se me revelan con particular detalle, tengo algunos puntos brillantes, puntos de arribo que me sostienen durante la escritura. De antemano, son los que imagino como “momentos altos” del libro, sus núcleos tal vez, que determinan la elección del asunto y lo cierran o lo transforman, y sin los cuales el libro se caería. Sin embargo, del mismo modo que en la ruta, a medida que me acerco a esos puntos el brillo inicial va desapareciendo. Pero, a diferencia del modelo anterior, no lo sustituye una nueva promesa. Podría pensar que su existencia (incluso en su delicuescencia) produce el efecto de una estructura ausente pero secretamente viva, y que los resplandores existieron a condición de desaparecer a medida que el texto va siendo escrito. Así, la novela real que se produce a lo largo del proceso es el cuerpo negro y yerto que resta una vez disuelto el llamado de la luz de aquellos nodos. Porque, sin duda, un libro es la prosa que lo urde y el tono que lo sostiene; pero su eje es el resplandor de su asunto, diseminado en esos puntos que nunca pueden ser atrapados.

Daniel Guebel, Un resplandor inicial (Ampersand, 2021, pp. 98-99)

El lector literario existe, ignorar su presencia es como omitir a esos miembros del canon, el canon ausente (…) El lector literario siempre está disconforme, sospecha de lo unánime y sus formas de circulación. Casi al borde del escritor, su ensayo sobre la memoria de lector es una aventura discreta, un proceso de lenta acumulación, un diálogo de sí y para sí, definición de territorio.

La literatura argentina arde en los bordes. Si hay un canon, si todavía existe algún tipo de canon y no se licuó con la llegada del siglo XXI, es probable que lo más interesante aparezca en las notas al pie de ese gran listado, en los pasillos laterales de ese mausoleo ficcional.

Tengo la impresión de que si existe un “canon ausente” es aquel donde no se escribe contra el canon –llega un punto en que este ni siquiera importa–. De Lellis, Wernicke, Rozenmacher, Orphée, Castilla, Moyano, Demitrópulos, Colautti, Bañez, Thonis –se pueden dar mil nombres y vale la pena hacerlo, pero lo que queda es la invitación a leer de otro modo–. No se trata de una literatura “contra” el canon sino de la afirmación de una deriva de las conexiones, cómo las voces y las imágenes conectan con otras, qué mundos traman más allá de los autores y las obras. De algún modo trazan el mapa de un territorio imposible, incluso un mapa hecho para perdernos. A largo plazo, los nombres se pierden y los destinos individuales se confunden, entonces ya no importa quién ni cómo, sino la felicidad rara de una multiplicidad que no reconoce jerarquías ni modelos, un viaje nómade que no va a ningún lado, menos aún al cementerio de la canonización.

Hay que creer también que no es uno el que rescata el texto ausente, sino que más bien se invoca esa ausencia, ese fantasma, para que nos rescate a nosotros.

El texto fantasma no clausura el sentido pero deja margen para que el lector siga completando la escritura. No es el texto principal o visible el que le da sentido a la lectura sino que es el texto fantasma o invisible el que permite que el lector reponga lo que no está dicho. Es en esa relación que la lectura encuentra una posibilidad para su propio despliegue.

“Canon ausente”, por Genovese / Raia / Conde De Boeck / Farrés / Luppino

Dejá un comentario